「八月十八日の政変」によって京都から追い出された長州藩が、会津と薩摩藩の連合軍と京都御所の蛤御門付近で衝突し、長州藩が敗れた事件が「禁門の変」です。

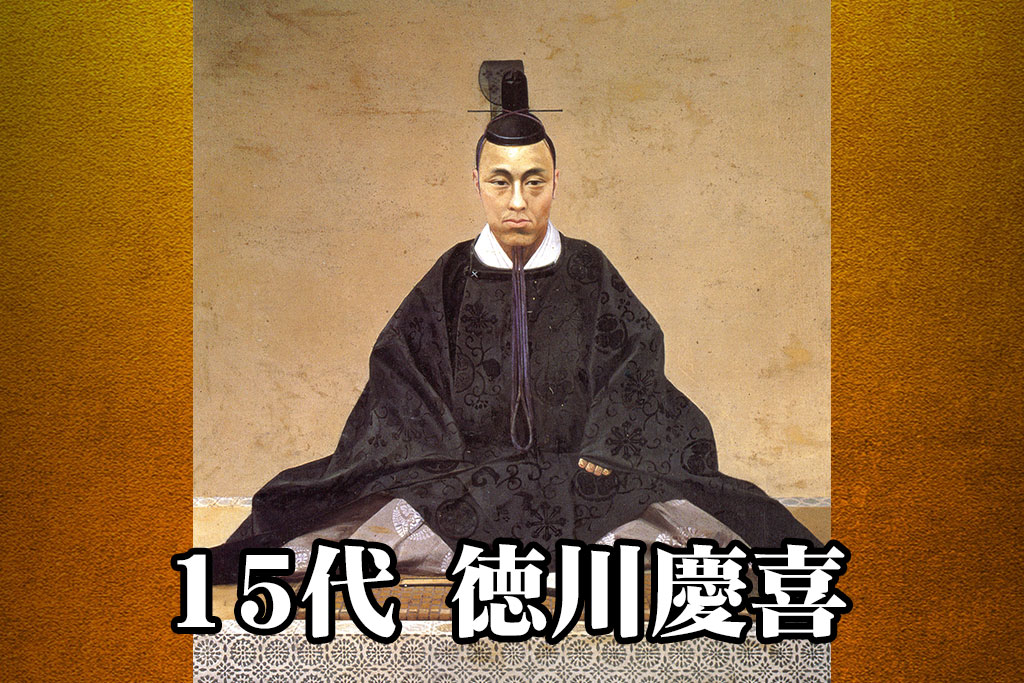

鳥羽伏見の戦いでは、錦の御旗を目の前にして兵をおいて海路逃走した徳川慶喜ですが、禁門の変では会津と薩摩の連合軍と先陣をきって制圧にあたっています。

徳川慶喜の「禁門の変」と鳥羽伏見の戦いでの振る舞いの違いには、幼少期から教育された朝廷に対する恭順の思考によるものだと考えられます。

明治維新の火種ともなったといわれる禁門の変について紹介します。

「禁門の変」の原因となった「八月十八日の政変」とは?

ペリーの黒船来航により締結された日本とアメリカの不平等条約が、長州藩は尊王攘夷の主張を強め、「七卿」と呼ばれる公家との強がりを強めますが、嫌悪感を感じていた孝明天皇の意を介して、会津藩の松平容保と薩摩藩が協力して、長州藩と「七卿」の公家を京都から追放したのが、「八月十八日の政変」です。

「八月十八日の政変」によって、長州藩の攘夷論は衰退し、その状況に焦った長州藩の過激派は、京都御所へ放火して徳川慶喜と会津藩主の松平容保を暗殺し、その混乱に乗じて、孝明天皇を長州藩に連れ去り、攘夷の旗頭にする計画を立てます。

この計画が、会津藩の指揮下にあった新選組にもれ、池田屋に集結していた長州藩士たちを襲撃して討ち取っています。

「池田屋事件」によって挙兵した長州藩の過激派は?

新選組の先走りともいえる「池田屋事件」で、長州藩の過激派が主導権を握り、長州藩が無実であることを証明するために、2000人の軍勢で京都御所へ向かっています。

長州藩の過激派の軍勢は、御所を警護していた、のちに徳川慶喜となる一橋慶喜と会津藩、薩摩藩の連合軍の二万の軍勢と御所の近くにある蛤御門付近で衝突しており、長州藩は敗北し、朝敵とされます。

この蛤御門付近での衝突が、「禁門の変」であり、長州藩はこの戦いの相手である薩摩と会津を憎しみ、「薩賊会奸」と履物の底に書いて踏み続けたといわれています。

その後の大政奉還、王政復古の大号令と続く明治維新への時代の流れの中で、長州藩は坂本龍馬と中岡慎太郎の働きかけによって、薩長同盟を結びますが、会津藩との関係は修復されることはなく、のちの会津戦争での白虎隊などで知られる惨劇につながります。

禁門の変には、長州藩の京都での復権と新撰組への報復の意図?

「八月十八日の政変」によって京都を追放された尊王攘夷を主張する長州藩士たちの一部の過激派が、徳川慶喜と会津藩主の松平容保の暗殺と孝明天皇の連れ去りの計画を練っていた池田屋に、情報を察知した新撰組が踏み込みます。

尊王攘夷論を掲げる長州藩の志士たちは、同志の報復と長州藩の無実を証明するために京都御所へ向かって兵を進め、禁門の変と呼ばれる軍事衝突を起こして破れています。

「禁門の変」の制圧には、徳川慶喜の幕府と会津藩、薩摩藩の連合軍があたり、のちに長州藩が薩摩藩と薩長同盟を結び、会津藩とは戦争をするという惨劇が起こります。

幕末には、さまざまな勢力の思惑がぶつかり合従連衡して、明治維新へとつながります。